李樯与谢钦对谈:摄影不要挖空心思 要养心

“李樯以一种安静、纯粹、沉着的真情与本性,描绘岀这个素朴、原型的民间小天地,他的图文记录中,落实、传神地表达着一种外在现象的观察与凝视,同时隐约、抑制地传达了个人内心的美学关注,它不是边缘,它就是世界……生命总有真流露与黯然神伤的一刻,只因作者有温煦、宽厚与豁然的心胸,他们看见的人间情怀,自然显得隽永而深邃。李樯的快门与沈老(沈从文)的笔触一般,安静而不着力,就因为不用力,反而显现了真正的力道。”(张照堂语)

李樯在80、90年代的黑白照片,始终围绕着故乡、土地与人,直觉式的以胶片为媒介记录了中国最后的农耕文明的景观与日常,2000年后他的作品以两种路径在延续和逃离着最初的创作实践,往返于乡村和城市之间,前现代与现代两种文明之间,并逐渐找到了一种摄影的途径返照自身。

作家路遥说,他走在陕北山山川川沟沟峁峁之间,忽然看见一树盛开的杏花,就会觉得泪流满面,确实心都要碎了。我也是。

谢钦:李老师好,其实我对您的作品是比较熟悉的,因为这次对话我又重新看了您的作品,从早期的到现在,尤其的早期的作品,特别直接的能够感受到,您对那片土地还有人的爱,是非常强烈的,就我的理解,当然您不一定同意,只是我个人的观感,我觉得相机好像是您的一个“示爱”工具,可以这样说吗?

李樯:我完全接受你这个说法。

谢钦:所以我接下来要问的就是,因为您拍摄的主题其实是一个前现代文明,农耕文明,您既是一个旁观者,也是身处其中的人,在表达爱的同时有没有某一种批判的或某种更客观的眼光,想要去看它后面的结构或者它是怎么形成的。

李樯:现在我们城市化进程是对自然的不尊重,虽然传统文化固然有许多糟粕,但那是一种自然的生态,我们的城镇化进程太快,新的优良文化还没有形成,重建了以后,就把千百年形成的自然生态破坏了。因此许多时候,我的影像包括我本人是往回看而不是往前看,2013年前后,我对着上世纪80年代拍摄的几张黑白照片画了几幅油画,其中有“上学路上”,我说:“我要补充的不是色彩,而是温暖和伤感”,那种美好的感觉再也回不来了。

靖边梁镇 墙头的杏花1982

靖边梁镇 墙头的杏花1982

靖边大路沟上学路上1982

靖边大路沟上学路上1982

上学路上(布面油画)100x100cm 2012

上学路上(布面油画)100x100cm 2012

谢钦:看到现在的作品,其实转变是挺大的,我们一会再聊,我大概能够理解的是为什么您会去做一个改变,就是在拍摄方法、媒介方式上的不同,如果说再回到陕北,面对一些您感兴趣题材的时候,还会拿起大相机用胶片非常郑重的、非常仪式性的去拍对吗?

李樯:我还会用胶片拍,比如我会带一个方画幅的“禄莱”,我认为郑重的画面会用相机拍一下。还是会延续那个东西,假如我将来要做一个故乡影像50年,我会尽量用胶片尽量用那种方法,我对那块土地的爱是依然的,比如我对陕北杏花就特别有感情,我在美院任教这20多年,陕北杏花4月中旬才开,这个时候我都在授课,是没法抽出那么三五天时间回到故乡。去年退休了,今年我才在杏花盛开的时候在故园走一走,我觉得拍照片是次要的,陕北一些黄土沟里和塬上,还没有成片的绿色,黄土上面突然有一树杏花盛开,你觉得特别心仪的那种感觉。作家路遥说,他走在陕北山山川川沟沟峁峁之间,忽然看见一树盛开的杏花,就会觉得泪流满面,确实心都要碎了。我也是。

定边 沈畔子 盛开的杏花2021

定边 沈畔子 盛开的杏花2021

谢钦:如果是在城市里,您可能会用一种比较随意的方式,轻松的方式去拍一些生活中的片段,一些触景生情的东西,是否因为两种文明的不同您所应对的方式也是不一样的,是不是觉得现代生活或者城市里面的东西不值得再去仪式性的表达了?

安边 赛驴会的入场式1990

安边 赛驴会的入场式1990

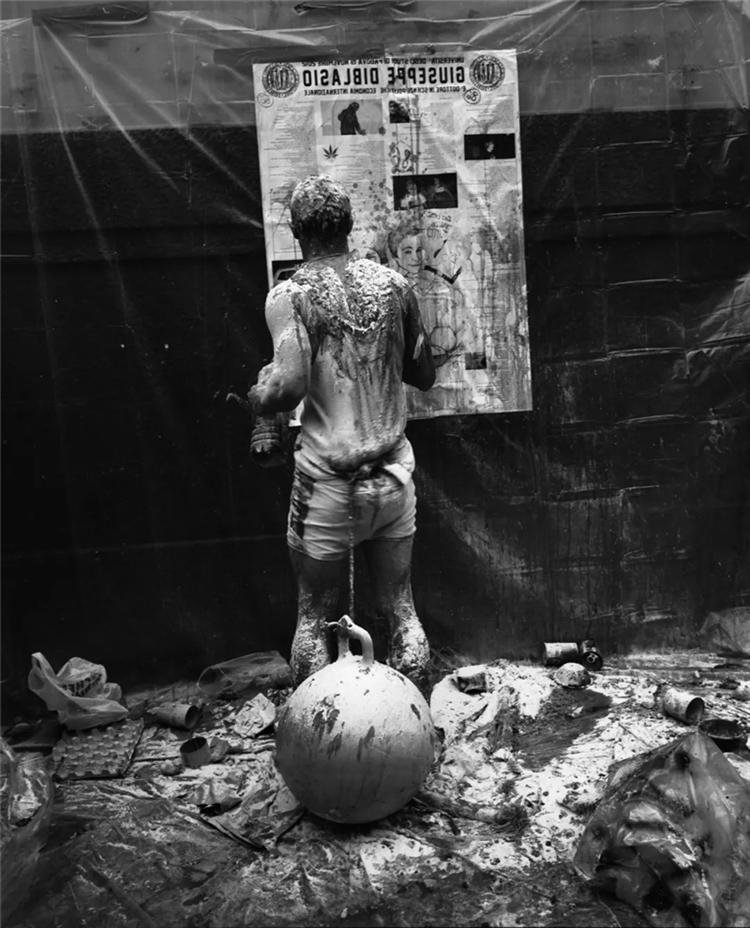

李樯:我在城市生活中,很难遇到有仪式感的场面,所以我没法拍出有仪式感的照片,这个仪式感是本身画面有我才会去对应它。比如说学校毕业生典礼,应该是很仪式的,学生都穿着礼服,但是我们的学生穿上那些洋礼服你会觉得很滑稽,2012年我在意大利看到帕多瓦大学毕业生,是学医的,他把自己搞的像自虐似的,在外面做这种行为,尽情的释放自己某种人性的东西,我们没有,我们都规规矩矩的穿那个很别扭的学士服、硕士服、博士服,都在蹦蹦跳跳,所以我只是随手拍了几张照片,想不起什么仪式感。

意大利帕多瓦大学医学院毕业生的行为2012

意大利帕多瓦大学医学院毕业生的行为2012

我的80年代的照片对我来说是重要的、是诗意的

谢钦:因为现在的摄影技术降维,包括摄影器材的普遍化、普及化,技术门槛非常低,就是全民摄影,图片泛滥,而且不断的制造视觉垃圾,所以在这个时代您觉得好的摄影的标准是什么?什么东西是有价值的,对摄影来说?

李樯:首先是那些能打动自己瞬间和有意味的影像。他可能不会感动很多人,但是跟我年纪相近或者人生阅历丰富的人,会更理解并喜欢我的作品。现在你不能要求人家都说你好,那个不客观,而且年轻人对图片的看待方式和我对图片的看待方式是不一样的。我觉得我80年代是自然流露,有人说我80年代的照片是先知先觉,包括张照堂老师也在2007年,在我的博客里留言说:“20多年前就有先见之明……”。其实我自己最了解自己,我就是一个县城青年,高中毕业后到农村落户,又当了几年兵,自己喜欢绘画。拿起相机后拍照时,我做到了真诚面对被拍对象。真诚其实在任何时候都是很重要的。所以好的照片,除去拍摄的手法、内容和艺术倾向之外,真诚是根本,真诚是最有价值的。

靖边小河1983

靖边小河1983

谢钦:我们可以看到那个时代出来的艺术家也好,导演、作家也好很多是这样的,一开始是凭着直觉的,而那个东西有力量也是因为这个,没有太多的干扰和杂念,或者说那种力量来自被压抑之后的反弹,宣泄,是一种生命的动力吧,可能没有那么多的自觉,也没有什么理论先行。

李樯:就是一种直觉。在我看来,那时候如果我具备了我们说的那种良好直觉的话,许许多多都是我祖母教会我的,我祖母不识字,但她是一个非常智慧的女人,她教给我很多很多东西,比如说山里边那些土地、人情世故这些东西,所以我拿起相机以后,就觉得那些推磨碾米,那些劳作、生活的东西好看,就情不自禁的拍了。

那个时候拍照片其实没有什么压力。也想出名,但在拍摄的过程中你完全沉浸在那种天真的世界中。有来自现实生活环境的压抑,但那种向往美好的生命冲动会战胜压抑。其实在80年代我在艺术方面还是一个懵懂者,更多的是依靠一种生命的原动力,还没有接受一种完整的理论定理,自然不会做到理论先行。

谢钦:其实在您上学之前就开始拍照了,那个时代相机还是挺稀有的,能拿相机的拍照本身就是掌握了某种权力,但您那个时候没有围着领导转,没有去拍那种很意识形态的东西,而是去拍一些生活,这本身是一个挺有意思的选择。其实当时陈丹青的西藏组画会有那么大的影响力,也不光是因为他的技术和专业性,而是它是一个叙事的转向,从那种宏大的权力叙事,转向了普通人真实的生活,您的作品其实也可以放在这个框架里去讨论。

李樯:我从来都没有想过去表现这种宏大的东西,可能一开始跟自己接触绘画有关系,也跟我受到的传统教育有关,我觉得应该是通过小世界去表现自己的情怀。80年代的拍摄和认知状态对我来说是重要的,那时候,我们定边县能拿相机拍点照片的就三四个人,全国2000个县,加上大城市,那个时候可能也就几万人吧?

在那几万人中间,我不是一个水平有多高的人,可能就说是我拍的照片正好天时地利人和,我正好是生长在中国农耕文化的最典型的一个代表地,我也是真心的拍这些照片,别人怎么看我不知道,但是我80年代的照片尽管从审美等方面是初级的,但是它在我的影像世界,在我的作品里边,对表现农耕生活和自己固有的对土地对人的情感、应该比我2000年以后拍的还要重要,它不仅仅是时间问题。

定边2013

定边2013

谢钦:您上学的时候,已经有“85”新潮了,更早的像79星星美展都已经有一段时间了。就是说那个时候其实国外的一些资讯、作品也都进来了,包括60年代的一些思潮,或者所谓的后现代的艺术样式,这些东西对您有没有什么冲击?

李樯:有很多,比如说米勒的《晚祷》、《拾穗》,怀斯《克里斯蒂娜的世界》等等作品就在我脑海里边挥之不去,我也喜欢梵高,看达利的作品也觉得很震撼,而且我后来也做过一些学习和实践性的作品。怀斯说过“我画查斯弗德附近的山丘,不是因为这个山丘比别的地方美丽,而是它跟我的生命有关系。”其实这个话是我2008年在国内出版的怀斯图文集上看到的,在之前我出版作品集《家园》的时候,我说过,“李崾崄就是黄土高原上一个十分平常的自然小山村,我之所以关注它,是因为那是我的故乡。”

谢钦:现在再回去看那些早期的作品,您自己的评价是什么?

李樯:我做过一些比较和识别,80年代我的作品尽管画面审美和艺术表现上还是很初级的,但那些照片放到中国摄影大的语境里边,识别度是比较高的,那时候我在陕北拍照,在思想上几乎没有影友跟我交流,比如人家“陕西群体”的摄影师可以互相聊天,但当时我有写诗的朋友,有画画的朋友,可能无形的吸收了一些诗歌的东西,还有80年代那时候的伤痕文学,伤痕文学对我的影响比较大,成就了我影像中对苦难之上的那些美好生活的表现。

我90年代出版过一本摄影集《风景的肖像》,后来于涛与我讨论我的故乡摄影时,就叫它“中国农耕文明的精神肖像”。那些照片现在看,特别是近几年,比以往都要有更多的人认识到它的价值。如果再过10年20年大家就还能记得那个那些照片,并得以肯定,那我就很知足了。

定边魏梁 打谷场上的孩子1983

定边魏梁 打谷场上的孩子1983

我自己觉得应该变,转换一种方式,应该是轻松的拍摄

谢钦:您后期的作品相对早期似乎在画面上更简练了,尤其是《无需全景的证人》这个系列,在我看来更加符号化了,在画面上做了减法,是刻意为之吗?这样的转变是怎么发生的?

李樯:我觉得是,这种转变是自然而然的。我现在不用照片讲故事,就是把照片的叙事性去掉,这可能跟80、90年代不一样。照片记录性应该让位于视频。视频的记录性更强大,留给照片的我觉得是那种不经意的瞬间,如果摄影再去叙事就没意思了。《无需全景的证人》至少不是传统的纪实摄影,可能是彼时彼地的自己的感知或者心情,借助一个触动了你的画面,我也不想拍什么专题,我对摄影的记录性,没有多大兴趣了。

谢钦:您早期的作品是纪实性或者叙事性较强的,所以我很好奇这个转变。

李樯:之前的确是有叙事性的,包括80年的那些作品,叙事性是一个载体,但是我更想表现一种在陕北的人跟土地的那些关系,其实照片一叙事就被限定了,我更喜欢那种有内涵有外延的照片。你还能看到别的东西,比如说我有个作品《旱船演员》,是一个真实的人,它应该不仅仅是叙事,照片有更多的意向。

横山 旱船演员1986

横山 旱船演员1986

谢钦:那您现在怎么看纪实,现在所有人都在拍照,制造图像是一件太容易成本太低的事,我们随手拍到的东西算不算纪实?纪实这个概念其实是被稀释或者被放大到很宽泛,那您怎么看早期做的纪实性和现在的作品的去叙事性?

李樯:现在的纪实摄影本身也宽泛了,你说森山大道算不算纪实,荒木经惟算不算纪实,中平卓玛算不算纪实,纪实的概念跟过去不一样,比如森山大道的《北海道》和尤金·史密斯拍《水俣》或者是《乡村医生》记录和表现的方式是不一样的。我自己做不了像马格南摄影师那样,那种对现存苦难的追寻,我也不会拍一个精神病院,一个戒毒场所,拍那种东西对自己内心是一个摧残,而且我认为功利性太强,我是那种随心的,包括拍老家我也是随心的,首先我拍照的过程是一种享受。

谢钦:其实很多的摄影大师,我们给他们命名,或者给他一个标签,说他是纪实摄影师,但他们可能并不希望被限定在这个里面。比如说布列松,他的决定性瞬间或者纪实性不断的被提起,被放置在一个神坛上,但我记得看过一个布列松的访谈,他在谈自己作品的时候,说到更在意的是作品的诗意,其他东西并不是特别吸引他。

李樯:我有相同的感受。好的照片,包括优秀的纪实摄影都是艺术品,有些人说摄影不是艺术、其实是在标榜他们的某些行为,摄影的直接性表达是当代艺术的重要媒介。我将刘文西老师1962年创作的《祖孙四代》,和我1989年拍摄的《初秋的一家三代》做了个比较,作品都是作者30岁左右创作的作品,我尊敬刘老师,但我更相信摄影的力量。我也相信我那些记录建立在诗意之上表现的照片,会得到更多人的认可,纪实仅仅是一个载体,意义在画面之外。

刘文西 祖孙四代(国画)1962

刘文西 祖孙四代(国画)1962

山西保德 收秋的一家三代1989

山西保德 收秋的一家三代1989

谢钦:就像电影它可能要有一种余味,就是媒介之外的一个东西,言外之意画外之音。您刚才说摄影的纪实性或者它的叙事性可能是已经被视频,或者说纪录片电影这些东西替代了,在媒介层面上,其实照片还是相对视频比较单薄一些。那么现在对于这种静态的摄影来说,它的价值、独特性和不可取代的地方在哪里?

李樯:我们摄影专业的一些优秀毕业生去拍电影了,比如董钧、白志强。电影还是有力量的,不论是剧情片或者记录片,我看白志强拍《拨浪鼓》,他去了那些打工人宿舍里边拍摄,尽管他是布置的,但是也是拍真实场景,他那种纪实性很强。董钧最近完成的纪录片《人间重晚晴》,应该是更真实的记录。

董钧导演作品《人间重晚晴》(纪录片)

董钧导演作品《人间重晚晴》(纪录片)

当然单幅照片的记录性、瞬间性也是依然存在的,比如说报道摄影。但是就记录性本身而言,应该让位于视频,在录像或者录互联网不发达的时候,照片是不可取代的,那么现在随着录像的发展,包括我们现在拿手机都能拍,照片的记录性比起连续画面就弱得多了。

照片的表达应该转换,可能通过其他手段,你比方说古尔斯基他拍莱茵河,他的老师贝歇夫妇拍德国那些高塔,是摄影表现的一种相对终极的价值。但我是随心怕,不讲究摄影的纪实性,更在于把自己的思想从事物中抽离出来,做一种隐喻式的表现尝试。

谢钦:回到您这个《无需全景的证人》系列,这些照片其实跟以前的作品在不管从媒介上,还是从拍摄的方法,包括态度、观看的视角其实都不太一样,我觉得可能就像您说的,摄影可能不是一个目的,它更像是一种态度,更像是一种行为方式了。

李樯:我无意中看到北岛的一首诗, 有一句话叫“全景的证人”,我到现在也没记住那首诗的名字,但是我记住这么一句话,就随手给我照片起名叫“无需全景的证人”。这句话可能有些人觉得说不通,但就是那种多义性,就是照片它没必要确定要说什么。像我现在拍那些东西它就是一个不确定性的情绪表达。这个名字针对我上述的说法比较贴切。

我曾将针对我的故乡摄影写过一段话,“我用中画幅相机,用胶片、高成本的拍摄记录性的影像,是为了保持对画面的神圣感。”我过去也是对的,那种农耕的生活我一直觉得神圣的,那么现在我从这个东西走出来了。其实农耕文明的一种精神肖像,2010年前后应该就完成了,我拍的好坏是另外一回事,但是2010年在陕北,那种农耕生活几乎消失了,所以我说那种神圣感没有了。

现在我拍照片是享受那种拍照的过程,哪怕在西安的住地走一走,随便拍点什么。不像我年轻时候憋着劲儿要回陕北,背着大画幅,中画幅像机,非得要拍回一些什么不可。

定边 荒村2021

定边 荒村2021

做作品要养心,而不是挖空心思

谢钦:您在美院教学这么多年,作为一线的教师,怎么看现在的摄影教育?

李樯:我们现在有很多作品是不够真诚的,尽管用的是好多先进的手段,我们现在的摄影教师一般都要求留洋的教育背景,并且要高学位,但说实话,他们多是应届毕业生留洋,作为艺术家缺少生命体验,尤其是灵魂上的苦难经历,他们学会的是西方艺术的表达样式,他们传达给学生的也只能是一种样式和拍摄、制作的方法和手段,我们知道艺术最重要的是体验与生命的介入,而不是技术层面的东西。学生毕业创作一部分是老师想法的实施,我不是指全部,只是一些个别现象,教师要评职称、要成果,学生要获奖。这个过程也很纠结,学生做的看似眼花缭乱,其实就没东西,他做的东西甚至不是他自己,这个很麻烦。

谢钦:您认为摄影面对这么多新媒介,新的方法,是否慢慢就被削弱了?还是它因为有不断的自我更新和融合,而变得更有生命力?摄影现在以什么来确定自身?

李樯:我也说过摄影是被削弱了,尤其是我们高校教育其实把摄影已经削弱了,我们越加观念越加那些东西越把摄影给削弱了,所以摄影失去了本来的那个见证性,真实性这个最有力量的介质。

谢钦:因为新技术不断的突破,并且这个事情你也阻挡不了,所以媒介、边界这些东西是一直在被颠覆,这也是摄影现在面对的特别重要的问题,它还有哪些新的可能性,能够生发出来的新的方向,也是比较复杂的一个问题。总会有一些说法,因为有新媒体的出现,摄影已死或者说摄影它会越来越弱,您有没有这种媒介的焦虑?

李樯:我自己没有媒介的焦虑,现在互联网新媒介不断的翻新,包括什么立体的移动的,年轻人一睁眼就是数字时代,网络时代,年轻人会做得很好,但是就像一个做版画的人,现在也有数字版画,但他现在还去做木刻,我倒觉得我很敬重这样的人,他可以把这种现代意识观念注入到他传统的媒介里边。我的媒介依然是黑白照片,我就是拍了彩色的,作为作品呈现也会转换成黑白的,我会把这种先进的理念注入到我传统的那种媒介里边,而且我要另外拓宽自己的媒介,我不会去拍录像,我会去画画、去研习书法。

焦墨速写2021

焦墨速写2021

书法自题2021

书法自题2021

比如说我从陶渊明的诗歌里边,从倪瓒的绘画,从牧溪的绘画里边,我找到那种精神的回归,我越来越喜欢旧的媒介,它需要的是内功,60多岁以后我会越来越把自己的精神伸向传统,照片拍的越简单越好。

现在照片就是我一种行为的延续,只要是我身体还好,思维还活跃,我会一直拍下去。画画写字不是放弃摄影,而是我想在比较的研究中获得一种滋养,我现在做的事情是要不费心,不是挖空心思的要做什么东西,现在要做养心的作品,

谢钦:中国古代的文人画传统首先是文人的传统,是要处理自我和自然或者天下的关系,描摹现实本身不是最重要的,如果对应到摄影,是不是可以说记录现实之外如何看待现实,反应自身与现实的关系更重要,当然还有美学上境界,是现代人望尘莫及的,现在看这些倪瓒的画,他给予摄影的反哺,或者说能够给予摄影的养分是什么?

李樯:给予摄影的是中国式的理念,其实中国古代艺术家的理念是很高的,比如倪瓒那种境界,它传递给我的一个是古朴,一个是那种简洁,某种心里边的一种意象。我这两天看了一本书写倪瓒,其中有一句话说倪瓒的作品“让寂寞无可奈何。”

我觉得这句话对我启发很大。我今年跟于涛。陈异能、董良几个学生一起在湖南做展览,我做了一个讲座,名字就叫“中国式纪实摄影的源流初探和实践”。

我认为,中国式纪实摄影的先驱和大师是庄学本。而张照堂则是我们这个时代对摄影语言有突出贡献的中国人。

庄学本 西康少年1930年代

庄学本 西康少年1930年代

张照堂 台南 官田2004

张照堂 台南 官田2004

谢钦:把“中国式”强调出来,怎么解释?

李樯:目前在世界摄影范围内,缺少中国摄影家的位置。当然主要是历史原因,包括我们从抗战、解放战争一直到1978年,我们的摄影理念是停滞的。没有像日本一样做出自己的特色。强调中国式纪实摄影,企图将中国传统文化的审美特质与表现,注入纪实摄影,探索中国纪实摄影的表现样式。我们现在成名的纪实摄影家,很多一部分人都是学习了西方的摄影理念,比较典型的比如吴家林、吕楠,他们虽然拍摄的是中国人和中国的题材,但审美和精神意向是膜拜西方的,他们的成功应该受到肯定。我强调中国式纪实摄影,更多的是提醒自己和我的学生在自己的摄影创作中更多地吸收中国传统文化的滋养。

吕楠 缅北监狱2006

吕楠 缅北监狱2006

我是这么定义中国式纪实摄影的,中国式纪实摄影,是运用1839年发明于法国的摄影术为媒介,对中国人文景观和民本民生的自然呈现,用影像表现中国人的文化精神,它的图式样貌应该是具有中国传统审美模式,体现中国人独有的生命特征和文化意趣,讲求情感的内敛表达。纵观中国摄影史,中国式纪实摄影应该是那些有深厚中国传统文化熏陶,具备良好的视觉素养,不受意识形态的制约,不一定是出生在中国的摄影师拍摄的。我们的摄影素养应该是中国式的,我们的观看方式是中国式的。

于涛 珠江:江岸上被抛弃的动物内脏2012

于涛 珠江:江岸上被抛弃的动物内脏2012

盖少华 山魂2018

盖少华 山魂2018

董良 北京2014

董良 北京2014

陈异能 西安 手扶拖拉机2012

陈异能 西安 手扶拖拉机2012

吴康宁 河曲2003

吴康宁 河曲2003

谢钦:我看到李老师最近参加了一些展览,讲座,也在不断的拍照片,做出版物,您接下来的在摄影方面的计划是什么?

李樯:循序渐进的延续自己地摄影行为,能做点什么是什么,敬畏自然关照内心。

今年年初我的照片《葵花和洋芋地》,作为中国摄影白皮书封面首展于杭州映Studio画廊,令狐歌先生开展了一系列的中国摄影白皮书及其诸多推广活动,我本人应邀作了《我的故乡摄影与中国式纪实摄影》的分享。因此我自己从现在起会进一步梳理和研究中国式纪实摄影,包括与我的学生于涛、陈异能、董良、吴康宁还有河北摄影家盖少华先生等一些志同道合的从影者,尽管这些年轻的摄影师与我的创作理念很不相同,但我们的精神意向是相投的,所以在十年或二十年后还会走到一起。我想我们会一起用更长的时间践行中国式纪实摄影的探索。

定边 葵花和洋芋地2004

定边 葵花和洋芋地2004

李樯(本名李强),当代摄影家,兼试书画。1959年出生于陕西定边。早年自习绘画,1981年接触摄影,并实践拍摄故乡风景和民众生活,曾就读于鲁迅美术学院摄影系。做过记者、编辑和自由摄影师。自1998年以来,担任西安美术学院摄影专业教师。

40年来,渐续拍摄“陕北的乡村生话”“北方风景”“远方”“流逝”等系列照片,2008年重拾绘画。出版有作品集《中国当代摄影图录·李樯》《家园——陕北的乡村生活》《风景的肖像》,图文集《故乡为原点的风景》《大地的背影》,教学用书《专题与实验摄影》等。

摄影作品被中国美术馆、上海摄影艺术中心、台南艺术大学北画廊、崔振宽美术馆、杭州映Studio画廊等机构收藏。油画、水墨、书法作品为诸多私人收藏

谢钦,大学教师、写作人、编剧,长期关注摄影、电影等影像艺术,文章发表于《澎湃新闻》《中国摄影》等媒体。

(编辑:吴为)